デジタル庁のダッシュボードデザイン実践ガイドブックでは、ダッシュボードを「提示型」と「探索型」の二つに分けて紹介しています。実際、Power BIなどで見える化を検討している方の多くは、この二つの要素を同時に望んでいることが少なくありません。そのため、提示型だけの事例を見たときに「もうExcelなど既存ツールで分かっているし、必要ないかも」と感じてしまうこともあるでしょう。

しかし、提示型と探索型を切り分けて理解してみると、「いま自分たちはどちらを重視したいのか? もし提示型がすでに完了しているなら、次に探索型へ進むにはどうすればいいか?」という視点が得られます。たとえば「探索型を同じツールで実現できるのか、それとも別の手段が必要なのか?」といった判断もクリアになってくるはずです。

以下では、そのうちの提示型ダッシュボードにフォーカスして、よく挙げられる「Excelで十分では?」という声の背景と、提示型の本質的なメリットについて考えてみたいと思います。

提示型ダッシュボードの特性

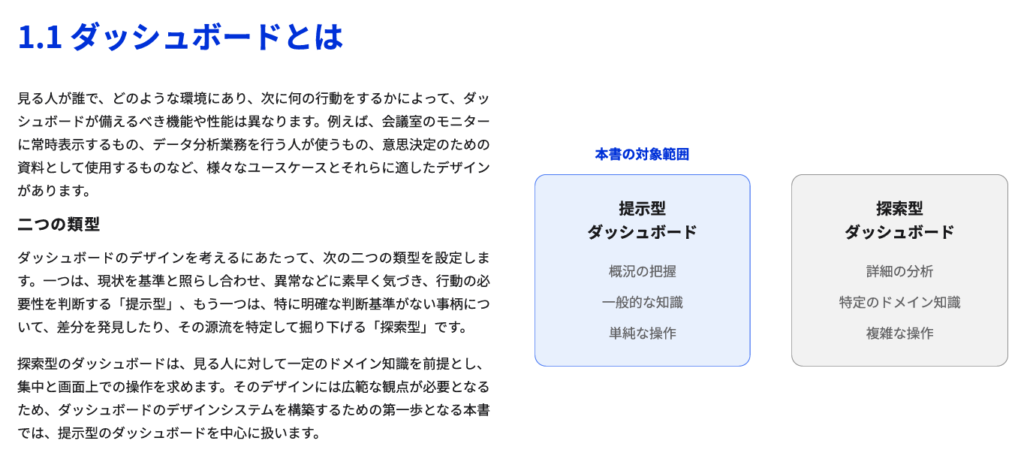

出典:デジタル庁「ダッシュボードデザインの実践ガイドブック」(2025年3月25日)

提示型ダッシュボードでは、グラフの種類やレイアウトなどの“デザイン性”が強く求められます。しかし、見る人によって「円グラフが見やすい」「進捗バーが分かりやすい」など好みが分かれるため、万人にとって理想的な画面を作るのはどうしても限度があります。結果として「それなら既存の資料で十分」と結論づけてしまうのも、ある意味では当然といえるでしょう。

とはいえ、提示型ダッシュボードの本質は「見せ方」そのものだけではありません。提示までのプロセスをどれだけ自動化できるか、データの正確性や即時性をどれだけ高められるかも重要なポイントです。

Excelで同じグラフを作るにしても、毎回データを集計・加工しなければならないのでは時間がかかります。そこを自動化・標準化できるなら、集計作業の手間を省き、次の「探索型」に向けた指標づくりや、提示型ダッシュボード自体の改善に時間を使えるようになるはずです。

デザインよりも「自動化」&「次のステップ」へ

たしかに提示型のデザインにこだわるのも有効な場合がありますが、個人的にはデジタル庁が提供している「チャート・コンポーネントライブラリ(ベータ版)」などを活用し、早く形にしてしまうことをおすすめします。見せ方をある程度定型化することで、最終的には「データの本質」について深く議論する時間を捻出できるでしょう。

まとめると、提示型ダッシュボード導入の真のメリットは「自動化による時間の創出とデータ精度の向上」にあります。デザイン面に過度に注力するのではなく、まずは既存のリソースやコンポーネントを活用して早期に提示型を固め、空いたリソースをデータの質向上や探索型ダッシュボードへの発展に振り向ける――これが提示型を最大限に活かすポイントではないでしょうか。

実際のデータを使ったデモのご案内

私たちは「まずは体験していただく」ことを重視しているため、提示型ダッシュボードのデモ作成を行っています。実際のデータを使用することで、ほかの事例を見るよりも大きな実感が得られるはずです。

「自分たちのデータでも再現できるのか?」「どのような活用が可能になるのか?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。実際の例を通じて、提示型ダッシュボードのメリットをより具体的に体験していただけます。

技術とノウハウでデジタルシフトをサポート

中小企業の頼れるパートナー

執筆者: 赤嶺 奈美(株式会社クロスディーズ プロジェクト進行統括マネジャー)

教育学部を卒業後、株式会社佐々木総研に税務課社員として入社。その後、総務課に異動し、請求業務や勤怠管理に携わる。2019年のICT活用推進課の発足時から所属し、社内文書の電子化やRPAの開発に取り組む。IT未経験から社内DXを推進した経験を活かし、現場視点での業務改善支援やローコードツール研修を担当している。