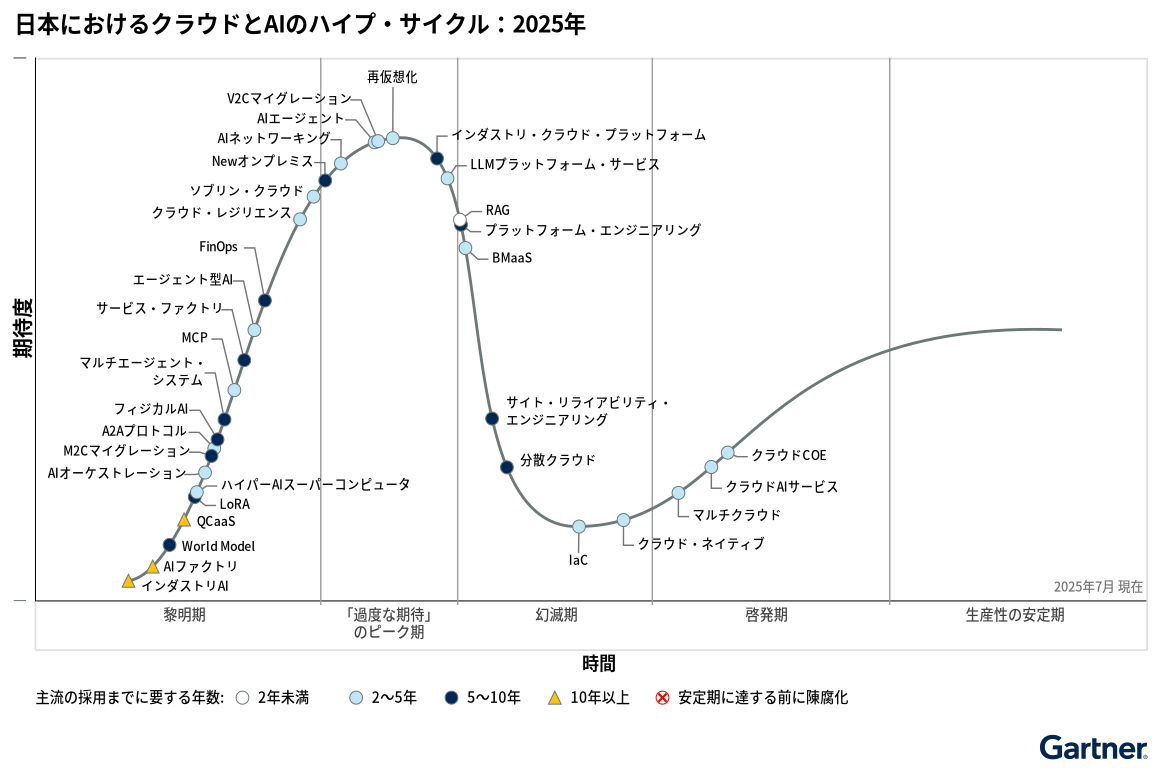

ガートナーが発表した「クラウドとAIのハイプ・サイクル2025」では、AIエージェントなどが「過度な期待のピーク」に位置づけられています。ニュースや市場の熱気から「すぐにでも使える万能ツール」と捉えがちですが、実際の業務適用では「期待と現実のギャップ」が生じる場面も少なくありません。

一方で、クラウドだけでなく、自社環境で動作させるローカルLLMも選択肢として広がりつつあります。ただし重要なのは、「どの技術が最先端か」ではなく、「自社で何をAIに任せたいのか」を明確にすることです。議事録の整理、画像データからの情報抽出、社内ナレッジの検索など、具体的な業務課題に照らして検証を行い、確かに使えると判断できたものから導入する。この一歩ずつの積み重ねが、実際の成果につながります。

必要なのは、業務のどの部分にAIを組み込むと効果があるかを見極める視点です。そのためには小規模な実験や社内テストを通じて、「実際に役に立つか」を確かめるプロセスが欠かせません。過度な期待に流されず、確かな実証によって一歩ずつ取り入れることが、最も健全なAI戦略だと考えます。

クラウドAIが持つスケーラビリティと、ローカルLLMが提供する独立性。それぞれの特徴を理解し、目的に応じて選び分ける。その柔軟さこそが、これからのAI活用の肝になるでしょう。

用語解説

- ハイプ・サイクル

新技術が「期待のピーク」から「幻滅」を経て「成熟」に至るまでの道筋を示すフレームワーク。

- AIエージェント

人の指示を待たずにタスクを判断・実行できるAI。複数を組み合わせる仕組みも登場している。

- ローカルLLM

クラウドではなく、自社PCやサーバーで動作させる大規模言語モデル。データを外部に出さず利用できる点が特徴。

技術とノウハウでデジタルシフトをサポート

中小企業の頼れるパートナー

執筆者: 綾部 一雄(株式会社クロスディーズ 代表取締役)

ネットワーク維持管理、システム開発、ベンダー調整のスペシャリスト。前職では、600名以上の介護事業所で、介護事業用ソフトの導入や契約の電子化、テレワークシステムの導入等に幅広くに携わる。2021年より、株式会社佐々木総研にて業務効率化のためのロボットや最新技術を活用した開発を行っている。